한글은 다음의 두 가지 원리를 바탕으로 체계적이고 과학적으로 만든 의도적인 문자입니다.

- 자음은 발음 기관의 모양을, 모음은 하늘(天). 땅(地). 사람(人). 삼재의 모양을 상형하여 기본 글자를 먼저 만들었습니다.

- 상형한 기본 글자를 바탕으로 자음과 모음의 자질이 글자의 외형에 반영되도록 나머지 ‘가획 기본 자음’과 ‘조합 기본 모음’을 조직적으로 만들었습니다.

이번 포스팅에서는 자음의 기본 글자인 ‘기본 자음’에 대하여 자세히 알아보겠습니다.

1. 기본 자음 순서

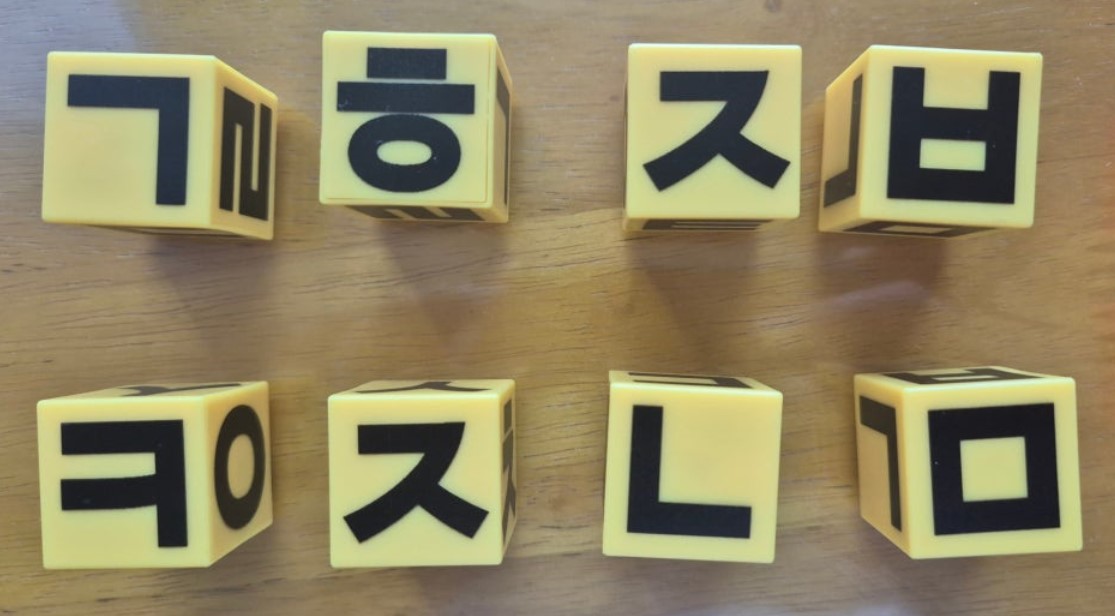

한글 기본 자음의 수는 14자이며 순서는 다음과 같습니다.

1) <한글 맞춤법> 규정의 순서

| 기본 자음 | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ | ㅁ | ㅂ | ㅅ | ㅇ | ㅈ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ |

| 명칭 | 기역 | 니은 | 디귿 | 리을 | 미음 | 비읍 | 시옷 | 이응 | 지읒 | 치읓 | 키읔 | 티읕 | 피읖 | 히읗 |

2) 자음의 자질에 따른 설명순서

위의 <한글 맞춤법> 규정의 순서와 달리, 다음과 같은 순서로 설명하여 체계적으로 이해를 돕겠습니다.

① 상형 기본 자음

ㄱ(어금닛소리), ㄴ(혓소리), ㅁ(입술소리), ㅅ(이빨소리), ㅇ(목구멍소리)

② 가획 기본 자음

- 어금닛소리 : ㄱ → ㅋ

- 혓소리 : ㄴ → ㄷ, ㅌ, ㄹ

- 입술소리 : ㅁ → ㅂ, ㅍ

- 이빨소리 : ㅅ → ㅈ, ㅊ

- 목구멍소리 : ㅇ → ㅎ

2. 상형 기본 자음 - 발음 기관 상형

발음을 가능하게 하는 위치에 있는 발음 기관의 모양을 상형한 기본 자음을 다음과 같이 먼저 만듭니다.

1) ㄱ

‘ㄱ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘기역’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㄱ’의 명칭입니다. 대체로 자음만으로는 발음이 불가능합니다. 반드시 모음과 결합해야만 발음이 가능합니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㄱ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘가’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘가’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 혓바닥의 뒷부분이 어금니 쪽으로 이동하여 목구멍을 막고 있는 상태를 확인할 수 있습니다. 이러한 혀의 모양을 상형하여 'ㄱ'이라는 자음을 만들었습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㄱ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘가’ 발음이 완성됩니다.

2) ㄴ

‘ㄴ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘니은’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㄴ’의 명칭입니다. 대체로 자음만으로는 발음이 불가능합니다. 반드시 모음과 결합해야만 발음이 가능합니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㄴ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘나’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘나’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 혀끝이 윗잇몸에 닿은 상태를 확인할 수 있습니다. 이러한 혀의 모양을 상형하여 'ㄴ'이라는 자음을 만들었습니다. 이런 상태에서 목청을 울리는 콧소리가 나면서 자음 ‘ㄴ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘나’ 발음이 완성됩니다.

3) ㅁ

‘ㅁ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘미음’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅁ’의 명칭입니다. 대체로 자음만으로는 발음이 불가능합니다. 반드시 모음과 결합해야만 발음이 가능합니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅁ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘마’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘마’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 입술을 다문 상태를 확인할 수 있습니다. 이러한 입술 모양을 상형하여 'ㅁ'이라는 자음을 만들었습니다. 이런 상태에서 목청을 울리는 콧소리가 나면서 자음 ‘ㅁ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘마’ 발음이 완성됩니다.

4) ㅅ

‘ㅅ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘시옷’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅅ’의 명칭입니다. ㅅ’ 은 모음 없이도 발음은 가능하지만, 모음과 결합해야만 음절을 완성할 수 있습니다.

그럼 자음 ‘ㅅ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘사’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘사’를 발음하기로 마음을 먹은 상태가 되면 혀끝이 윗잇몸 가까이 이동하면서 공기가 그 좁은 틈을 빠르게 통과하여 이빨 사이에서 마찰하는 소리가 바로 ‘ㅅ’ 발음입니다. 이 이빨 모양을 상형하여 'ㅅ'이라는 자음을 만들었습니다. 이런 상태에서 연속하여 모음 ‘ㅏ’를 발음하면 ‘사’ 발음이 완성됩니다.

5) ㅇ

‘ㅇ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘이응’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅇ’의 명칭입니다. ‘ㅇ’의 소리는 비어서 통하는 소리이며 초성에만 사용합니다. 모양이 같지만 종성에만 사용하는 ‘ㅇ [ŋ]’과는 다른 자음입니다. 예전에는 종성의 ‘ㅇ’을 초성의 ‘ㅇ’과 구별하기 위해 ‘ㆁ(꼭지 이응)’을 사용하였습니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅇ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘아’ 발음을 예로 들겠습니다. 먼저 폐의 숨이 목구멍을 통하여 나와야 '아'가 발음되므로 폐의 숨이 나오는 목구멍 모양을 상형하여 ‘ㅇ’이라는 자음을 만들었습니다. 동시에 모음 ‘ㅏ’가 발음되므로 ‘아’ 발음이 완성됩니다. 그래서 ‘ㅇ’의 소리는 비어 있어서 다른 자음과 달리 발음기관에 장애가 없으며, 장애가 없으므로 모음처럼 통하는 소리라고 합니다.(ㅏ = 아)

3. 가획 기본 자음

상형 기본 자음과 동일한 위치에서 발음되는 자음을 상형 기본 자음에 획을 더하여 만든 기본 자음입니다.

1) 어금닛소리 : ㄱ → ㅋ, ㆁ(꼭지 이응)

① ㅋ

‘ㅋ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘키읔’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅋ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅋ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘카’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘카’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㄱ’과 동일하게 혓바닥의 뒷부분이 어금니 쪽으로 이동하여 목구멍을 막고 있는 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㅋ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘카’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅋ’ 발음은 ‘ㄱ’ 발음보다 더 세게 발음되므로 ‘ㄱ’에 획을 더하여 ‘ㅋ’이 만들어집니다.

② ㆁ(꼭지 이응) [ŋ]

현대 한국어에서는 표기에 쓰지 않는 자음입니다. 예전에는 초성에만 사용하는 ‘ㅇ’과 종성에만 사용하는 ‘ㆁ(꼭지 이응)'을 구별하여 표기하였지만, 현대 한국어에서는 구별하지 않고 ‘ㅇ’으로 통일하여 사용합니다.

그럼 어떻게 확인하나요? ‘싱(sing)’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘싱(sing)’의 종성 발음입니다. ‘싱(sing)’이라 발음한 후에 마지막 발음 기관의 모양을 확인하면 ‘ㄱ’과 동일하게 혓바닥의 뒷부분이 어금니 쪽으로 이동하여 목구멍을 막고 있는 상태에서 목청을 울리며 콧소리가 나므로 ‘ㄱ’보다는 발음의 세기는 약합니다. 그런데 목구멍소리인 ‘ㅇ’과 발음이 유사하여 ‘ㅇ’에 꼭지를 달아 ‘ㆁ(꼭지 이응)’으로 만들었습니다. 현대 한국어 표기에는 사용하지 않으므로 참고로만 알아 두세요.

2) 혓소리 : ㄴ → ㄷ ㅌ, ㄹ,

① ㄷ

‘ㄷ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘디귿’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㄷ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㄷ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘다’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘다’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㄴ’과 같이 혀끝이 윗잇몸에 닿은 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㄷ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘다’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㄷ’ 발음은 울림소리인 ‘ㄴ’보다 발음이 강하므로 ‘ㄴ’에 획을 더하여 ‘ㄷ’이 만들어집니다.

② ㅌ

‘ㅌ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘티읕’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅌ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅌ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘타’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘타’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㄴ’과 같이 혀끝이 윗잇몸에 닿은 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㅌ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘타’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅌ’ 발음은 ‘ㄷ’보다 발음이 강하므로 ‘ㄷ’에 다시 획을 더하여 ‘ㅌ’이 만들어집니다.

③ ㄹ 초성 [r], 종성 [l]

‘ㄹ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘리을’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㄹ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 초성 자음 ‘ㄹ’과 모음 ‘ㅏ’와 종성 자음 ‘ㄹ’을 결합한 ‘랄’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘랄’을 발음하면, 먼저 ‘ㄴ’과는 조금 다르게 혀끝이 윗잇몸에 거의 접근한 상태에서 그 틈으로 목청을 울리는 숨이 혀끝을 진동시키며 초성 ‘ㄹ’이 발음이 되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘라’ 발음이 완성됩니다. 이후 마무리하는 종성 ‘ㄹ’은 ‘ㄴ’과 같이 혀끝이 윗잇몸에 닿은 상태에서 목청을 울리는 숨이 혀의 양 옆으로 흘러나오며 발음되어 ‘랄’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㄹ’ 발음은 ‘ㄴ’보다 발음이 약하지만 ‘ㄴ’에 다른 방식으로 획을 더하여 ‘ㄹ’이 만들어집니다.

3) 입술소리 : ㅁ → ㅂ ㅍ,

① ㅂ

‘ㅂ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘비읍’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅂ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅂ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘바’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘바’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㅁ’과 같이 입술을 다문 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 다문 입술이 열려 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㅂ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘바’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅂ’ 발음은 울림소리인 ‘ㅁ’보다 발음이 강하므로 ‘ㅁ’에 세로로 획을 더하여 ‘ㅂ’이 만들어집니다.

② ㅍ

‘ㅍ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘피읖’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅍ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅍ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘파’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘파’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㅁ’과 같이 입술을 다문 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 다문 입술이 열려 참았던 숨이 터지면서 자음 ‘ㅍ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘파’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅍ’ 발음은 ‘ㅂ’보다 발음이 더 강하므로 ‘ㅁ’에 가로로 획을 더하여 ‘ㅍ’이 만들어집니다.

4) 이빨소리 : ㅅ → ㅈ ㅊ,

① ㅈ

‘ㅈ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘지읒’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅈ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅈ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘자’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘자’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 앞쪽 혓바닥이 딱딱한 입천장에 닿아 숨을 막고 있는 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 앞쪽 혓바닥과 딱딱한 입천장의 좁은 틈으로 빠르게 숨이 통과하여 이빨 사이에서 마찰하며 자음 ‘ㅈ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘자’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅈ’ 발음은 ‘ㅅ’ 발음보다 더 세게 발음되므로 ‘ㅅ’에 획을 더하여 ‘ㅈ’이 만들어집니다.

② ㅊ

‘ㅊ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘키읔’이 아닙니다. 이는 자음 ‘치읓’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅊ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘차’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘차’를 발음하기로 마음을 먹은 상태에서, 발음은 하지 말고 발음기관을 발음 직전 상태로 만듭니다. 그러면 ‘ㅈ’과 같이, 앞쪽 혓바닥이 딱딱한 입천장에 닿아 숨을 막고 있는 상태를 확인할 수 있습니다. 이런 상태에서 모음 ‘ㅏ’를 발음하면, 참았던 숨이 터지면서 앞쪽 혓바닥과 딱딱한 입천장의 좁은 틈으로 빠르게 숨이 통과하여 이빨 사이에서 마찰하며 자음 ‘ㅊ’이 먼저 발음되고, 연속하여 모음 ‘ㅏ‘가 발음되어 ‘차’ 발음이 완성됩니다. 그런데 ‘ㅊ’ 발음은 ‘ㅈ’ 발음보다 더 세게 발음되므로 ‘ㅈ’에 다시 획을 더하여 ‘ㅊ’이 만들어집니다.

5) 목구멍소리 : ㅇ → ㅎ

‘ㅎ’의 소리는 어떻게 확인할 수 있을까요? ‘히읗’이 아닙니다. 이는 자음 ‘ㅎ’의 명칭입니다.

그럼 어떻게 확인하나요? 자음 ‘ㅎ’과 모음 ‘ㅏ’를 결합한 ‘하’ 발음을 예로 들겠습니다. ‘하’를 발음하기 시작하면, 먼저 목청을 울리기 전에 폐의 숨이 목구멍을 통하여 나오면서 ‘ㅎ’이 발음됩니다. 이후에 목구멍을 통과한 숨이 목청을 울리는 모음 ‘ㅏ’를 발음하면 ‘하’ 발음이 완성됩니다. 그런데 예전에는 ‘ㅇ’보다 발음이 센 ‘ㆆ(여린 히읗)’을 표기에 사용했지만 현대 한국어 표기에는 사용하지 않습니다. ‘ㅎ’은 ‘ㆆ’ 발음보다 더 세게 발음되므로 ‘ㆆ’에 다시 획을 더하여 ‘ㅎ’이 만들어집니다.

이상으로 발음기관을 상형한 기본 자음 5자와 가획의 원리를 적용한 기본 자음 9자, 총 기본 자음 14를 만든 원리와 발음에 대하여 자세히 알아 보았습니다. 다음 포스팅에서는 복합 자음에 대하여 알아보겠습니다.

'한글 공부' 카테고리의 다른 글

| 학부모 한글공부 시리즈5 – 합용병서로 만든 한글 복합자음(겹받침) 11자 (0) | 2025.02.10 |

|---|---|

| 학부모 한글공부 시리즈4 – 각자병서로 만든 한글 복합 자음 ‘된소리’ 5자 (0) | 2025.02.01 |

| 학부모 한글 공부 시리즈 2 - 한글 '기본 모음' 11자 만든 원리와 발음 (0) | 2025.01.12 |

| 학부모 한글 공부 시리즈 1 - 한글의 구성(현대 한글의 자음과 모음의 구성 및 음절의 표기) (1) | 2025.01.05 |

| 아마존 KDP의 종이책과 전자책 발행 형식 (3) | 2024.11.07 |